業務マニュアルとは作業の手順やルールをまとめた文書です。

マニュアル化は新人からベテランまでの従業員が一定以上の成果を上げるために、欠かせない取り組みです。

毎日の業務において「人によって進め方が違う」「作業効率が悪い」と感じている各部署の責任者は少なくありません。

業務マニュアルがあることで、うっかりミスやクレームの削減につながり、生産性を高められます。

本記事では、業務マニュアルの必要性や具体的な作り方、ツール、活用のポイントを解説します。

タスク・プロジェクト管理を

シンプルにわかりやすく

Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。

直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。

まずは無料で体験してみる

目次

業務のマニュアル化が必要な理由

業務の進め方を個人に任せていると担当者によって品質やスピードが異なり、効率が悪くなります。

業務マニュアルの作成は、組織力を強化するために不可欠です。

次の3つがマニュアル化が必要な主な理由です。

- 手順の標準化により誰でも同じ成果が出せる

- 人材育成や引き継ぎをスムーズにする

- 業務プロセスを効率化する

以下で詳しく解説します。

誰でも同じ成果が出せる

業務マニュアルの活用は担当者の経験やスキルに依存することなく、部署全体で安定した成果につながります。

業務に慣れていない新入社員や従業員は手順を標準化することで、迷いなく作業を進められます。

顧客対応や受発注処理において、担当者ごとに対応の差があることは望ましくありません。

業務のマニュアル化により、新人でも手順通りに進めるだけで正確に対応でき、ミスやクレームの発生を未然に防げます。

標準作業の明確化は属人化を解消し、顧客満足度を向上させる効果的な方法です。

人材育成や引き継ぎをスムーズにする

業務マニュアルを整備することでルールが明確になり、異動時の前任者や後任者、教育担当の負担を軽減できます。

マニュアルがない状態では、引継ぎ時にミスや情報の抜け漏れが起こりかねません。

一方で、マニュアルがあれば急な異動で引継ぎ期間が十分に取れない場合でも、後任者はスムーズに業務を開始できます。

また、業務マニュアルを活用した育成は説明にかける時間を削減でき、効率化を図れます。

従業員の入れ替わりに対応するためにも、マニュアルの整備は重要な業務です。

業務プロセスを効率化する

マニュアルの整備は作業の流れが可視化でき、無駄な工程を見直すきっかけが作れます。

結果として、従業員の生産性が向上し、個人で行える業務量が最大化します。

請求書の処理や在庫管理といった複数人が関わる業務では、重複した作業を行っていることも少なくありません。

各部署が連携して効率を高めることで、社員は本来のこなすべき作業に集中できます。

プロセスの見直しは、業務を効率的に進められるため作業時間や残業の削減が可能です。

業務マニュアル作成の準備

いざマニュアルを作成しようと思っても、何から始めていいのか迷ってしまう担当者も多いでしょう。

業務マニュアルはいきなり文章にするのではなく、次のような事前の準備が欠かせません。

- マニュアル化の意味を明確にする

- 達成目標を決める

- 社内の運用体制を整える

作成前に押さえておきたい3つの準備を紹介します。

マニュアル化の意味を明確にする

マニュアルを作成する際は、組織のパフォーマンスを高めるために目的をはっきりさせることが大切です。

目的があいまいなまま作成したマニュアルは必要な情報が抜けてしまい、現場で活用されにくくなります。

以下の項目を整理しておくと、効率よくマニュアルを作成できます。

- 部署ごとに課題を整理する

- 何のために作るのか

- マニュアル化の優先度が高い部署はどこか

目的によってマニュアルの構成や書き方が異なるため、全体像を整理しておきましょう。

達成目標を決める

作成担当者は業務マニュアル完成後に効果を測定しやすくするため、目標を設定しましょう。

最終的なゴールに加えて、具体的な数値としてKPIを決めることが重要です。

設定するとよいKPIは以下のとおりです。

- 業務エラー率

- 新人研修にかける時間

- マニュアルの利用頻度

具体的な指標の設定により、担当者はマニュアルの目的と効果を定量的に把握できます。

目標を各部署に共有することで、コミュニケーションがとりやすくなり、効率的なマニュアル作成が可能です。

社内の運用体制を整える

社内の体制を整えることは、質の高い業務マニュアルを作成するうえで欠かせません。

なんとなくで進めてしまうと、形だけのマニュアルとなる可能性があります。

次のように、組織全体で体制を整えましょう。

- 各部署の責任者の協力を得る

- マニュアル管理の部署を決定する

- 運用中のチェック担当者を明確にする

担当者や管理責任者の明確化は、マニュアルの構築から運用までを効率的に行うために重要な取り組みです。

タスク・プロジェクト管理を

シンプルにわかりやすく

Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。

直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。

まずは無料で体験してみる

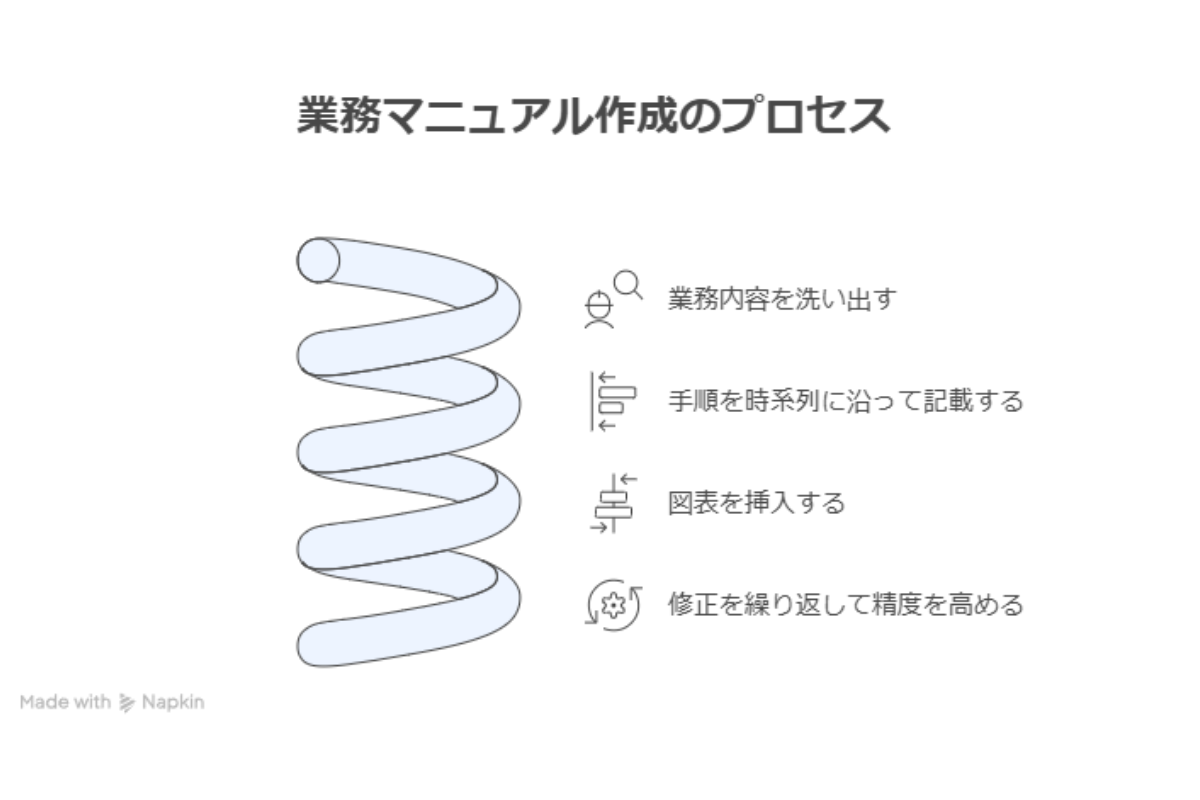

業務マニュアル作成のプロセス

業務マニュアルは思いつくままに作成すると、内容の重複や情報の不足が起きてしまいます。

現場で活用できるマニュアルの作成は、次のような手順に沿って進めることが大切です。

- 業務内容を過不足なく洗い出す

- 手順を時系列に沿って記載する

- 図表を挿入する

- 修正を繰り返して精度を高める

1つずつ作り方を詳しく説明していきます。

業務マニュアル作成のステップ①

業務内容を過不足なく洗い出す

まずは対象の業務内容を思いつく限り挙げて、棚卸しを行いましょう。

思いついた順にマニュアル化してしまうと、重要なフローや重複作業に気付かないおそれがあります。

特に情報量が多い場合は、全体像を俯瞰してから細かいプロセスを工程ごとに分解し、抜け漏れを防ぐことが重要です。

業務内容は5W1Hを活用し、誰が・どの頻度で・どのツールを使って進めているかを明確にしましょう。

フォーマット化した整理により、担当者は効率よくマニュアルが作成できます。

業務マニュアル作成のステップ②

手順を時系列に沿って記載する

業務マニュアルは誰が読んでも同じ手順で作業をできるよう、時系列に沿って記載しましょう。

現場の社員は、イレギュラー対応やトラブル発生時にもマニュアルを判断基準として活用し、迅速に対応できます。

時系列で整理した際に、それぞれの工程で使用するシステムやファイルの保存先のリンクを貼り付けておくことがポイントです。

マニュアルは従業員がすぐ行動に移せるレベルまで落とし込むことで、業務効率化につながります。

業務マニュアル作成のステップ③

図表を挿入する

文字だけでは伝わりにくい手順は、図表を挿入して直感的に内容を理解できるようにしましょう。

業務を覚えるフェーズにいる新人は、部署とのつながりや全体のフローをイメージできない場合があります。

業務マニュアルにフローチャートがあることで、関係者の役割や処理の手順が一目で理解できます。

図表を使った業務マニュアルは利用頻度の向上を期待できるため、積極的に取り入れましょう。

業務マニュアル作成のステップ④

ブラッシュアップして精度を高める

業務マニュアルは一度で完璧に仕上がるものではなく、定期的な修正と改善が必要です。

業務手順や使用ツールは時間の経過とともに変化するため、常に現場の状況に合わせたアップデートが欠かせません。

チェック担当者は年に1回〜2回ほどマニュアルの確認日を決め、KPIの達成度合いの検証と従業員からのフィードバックを集めましょう。

改善点を反映させてマニュアルの精度を高めていくことで、より実用的な内容に仕上げられます。

タスク・プロジェクト管理を

シンプルにわかりやすく

Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。

直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。

まずは無料で体験してみる

効果的な業務マニュアル作成で意識すること

せっかく時間をかけてマニュアルを作成しても、現場の社員が使いにくいと感じると十分に活用されません。

担当者は、次のポイントを意識して作成しましょう。

- シンプルな言葉を使う

- ベテラン社員のノウハウを盛り込む

- フォーマットやレイアウトを統一する

以下で、1つずつ具体的に解説します。

シンプルな言葉を使う

マニュアルは業務に不慣れな新入社員も使う文書のため、誰でも理解できるような表現で作成しましょう。

冗長表現を避け、専門用語は注釈を入れて説明する工夫が大切です。

例えば、「CRMに顧客情報を登録する」という表現は業務に慣れている社員からするとイメージが湧きますが、新人にとっては難しい言葉に感じます。

用語の意味や活用する目的を補足しておくと、スムーズに理解できます。

作成者の基準ではなく、読み手を意識してわかりやすく作ることが不可欠です。

ベテラン社員のノウハウを盛り込む

マニュアルは業務の進め方を記載した手順書としてだけでなく、ベテラン社員が持つノウハウを反映させましょう。

経験豊富なベテラン社員の視点を取り入れることで、現場社員は課題のとらえ方や対応策の考え方を具体的に学べます。

特に、確認不足で起きたうっかりミスや、危うくお客様に迷惑をかけそうになったヒヤリ・ハットは実際の業務に活かせる事例です。

経験に基づく仕事のコツを若手社員に伝承することで、組織力の底上げにつながります。

フォーマットやレイアウトを統一する

フォーマットやレイアウトの統一は、マニュアルを見やすくするために欠かせない工夫です。

ページごとに見た目や書き方が異なると、読み手は必要な情報を探しにくく、ストレスを感じてしまいます。

特に複数人でマニュアルを作成する場合は、以下のポイントを事前に決めておきましょう。

- 装飾の色・文字のフォント

- 表記ルール

- 図表の配置

構成をテンプレート化しておくと、情報を当てはめていくだけで作成できるため担当者の負担軽減が可能です。

業務マニュアル作成に役立つツール

マニュアル作成は情報の整理やデザインの構築に手間がかかり、思うように進まないと感じる方も多いのではないでしょうか。

次のようなツールを活用することで、現場で運用しやすい業務マニュアルが作成できます。

- PowerPoint

- Excel

詳しく紹介します。

【PowerPoint】視覚的に図で示す

Microsoft PowerPointは、業務マニュアルを図やフローチャートで視覚的に整理するのに最適なツールです。

Powerpointのスライド構成テンプレートを活用すれば、業務の流れや判断ポイントを一目で把握できます。

MicrosoftのAIであるCopilot(コパイロット)を活用すると、マニュアル作成の効率化が可能です。

マニュアル化したい情報と完成のイメージを伝えることで、自動でスライド構成を生成してくれます。

PowerPointは、統一感のあるデザインを重視する担当者におすすめです。

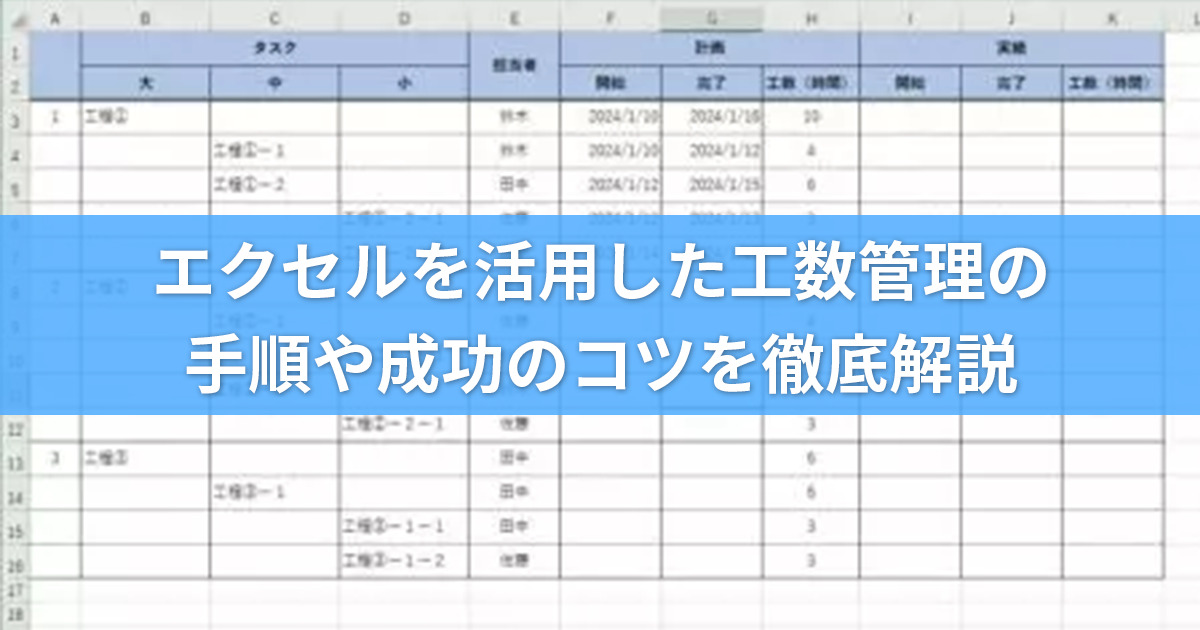

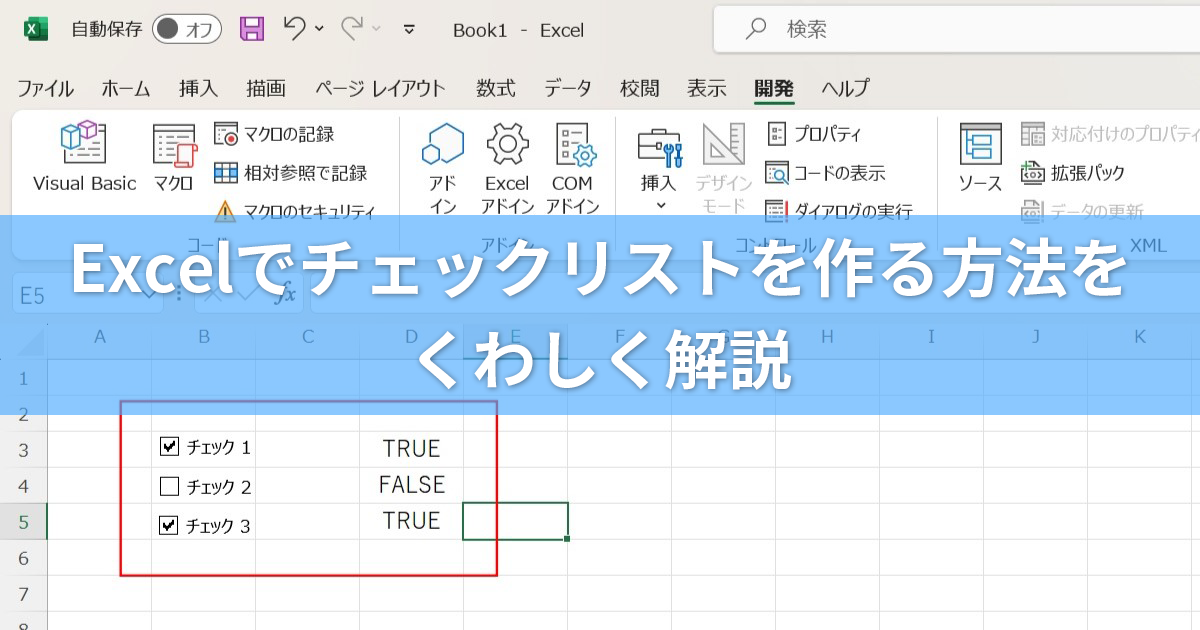

【Excel】情報のアップデートがしやすい

Excelはセル単位での編集により、部分的な修正や追加を行いやすいツールです。

もとの構成を崩さずに必要箇所だけを編集できるため、手間をかけずに最新版のマニュアルを維持できます。

おすすめの活用方法は、コメント機能を使って現場からフィードバックを集めることです。

従業員が作業中に気付いた改善点をコメントに残すことで、修正箇所をすぐに共有できます。

マニュアル作成の担当者は編集後、コメントに返信しておけば修正内容を全員が確認しやすくなります。

Excelは、情報の更新や修正を頻繁に行う必要がある部署に最適です。

タスク・プロジェクト管理を

シンプルにわかりやすく

Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。

直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。

まずは無料で体験してみる

業務マニュアルを活用するポイント

業務マニュアルの整備後は運用における仕組みを想定していないと、形骸化してしまいます。

効果的に活用するためのポイントは、以下の3つが挙げられます。

- ナレッジマネジメントの基盤にする

- 業務改善の起点にする

- マニュアルの共有方法を工夫する

3つのポイントを詳しく解説します。

ナレッジマネジメントの基盤にする

個人の知識を組織の力に変える「ナレッジマネジメント」は、企業の成長に欠かせない取り組みです。

知識には2つの意味があり、手順書のように体系化された「形式知」と個人が持つ経験や勘の「暗黙知」があります。

「暗黙知」をマニュアルとして可視化することで、組織の知識となり、教育や業務改善のサイクルを加速させられます。

ナレッジマネジメントの観点から業務マニュアルを活用・更新することは、企業の成果を高めるために不可欠です。

業務改善の起点にする

業務マニュアルは日々の作業を可視化できるため、業務改善の起点として効果的です。

各部署の責任者はマニュアルを活用することで、現場で発生しているボトルネックを特定しやすくなります。

作成したマニュアルと現場の業務を照らし合わせた結果、重複作業が見つかり、時間短縮につながることも少なくありません。

マニュアルを改善の検証材料として活用することで、組織全体の業務効率化が図れます。

生産性を向上するために、定期的に現場のフィードバックを取り入れ、マニュアルのブラッシュアップが大切です。

マニュアルの共有方法を工夫する

完成した業務マニュアルは、現場で誰もがすぐに参照できる状態にしておくことが重要です。

パンフレットのように紙に印刷して配布する方法もありますが、情報を更新するたびに差し替えが必要となり、管理の手間がかかります。

社内ネットワークやクラウドツールを活用し、部署やチームごとに閲覧・編集権限を設定することで、情報の管理と共有を両立できます。

リンクをQRコード化して作業スペースやパソコン画面に貼ると、現場の担当者も確認しやすいでしょう。

共有方法の最適化は全社員が同じ知識を持ち、業務品質の安定につながります。

業務マニュアルを社内に定着させるならJootoを導入しよう

業務マニュアルは属人化の解消や効率化を実現し、組織力を強化させるために欠かせない手段です。

質の高いマニュアルにするためには、目的や社内体制を整えたうえで、読み手を意識して作成する必要があります。

また、業務マニュアルは作成するだけでなく適切な方法で管理し、定期的なアップデートが不可欠です。

業務マニュアルの定着に不安がある担当者の方は、共有ツールを活用するのがおすすめです。

Jootoでは、タスク管理にマニュアルをリンクさせることで、日々の業務を可視化しながら効率化が図れます。

1つのページで、業務の全体像から細分化したタスクが整理できる点が特徴です。

Jootoは、社員のポジションごとに次のような活用方法があります。

- 新人:チェックリストを活用して、手順を抜け漏れなく業務を遂行

- 中堅:ラベル機能でタスクに優先順位をつけ、進捗状況をチーム全体で共有

- 管理者:各業務のボトルネックを特定し、迅速に改善施策を実行

各ポジションの社員は、日々のノウハウやトラブルシューティングを記録することで、Jootoを実践的なマニュアルとして蓄積していきます。

業務マニュアルの共有や定着にお悩みの方は、31日間の無料トライアルでJootoの使いやすさを体感してみてください。

よくある質問

業務マニュアルについてよくある質問をまとめました。

業務の目的、手順、ルールなどを体系的にまとめた文書のことを差します。

商品やサービスの品質維持、業務効率の向上、人材の教育・育成に役立ちます。

その業務に最も精通した担当者か、部署の管理者が中心となって作成し、複数の関係者が確認します。

業務の目的、全体像(フロー)、具体的な手順、判断基準、使用するツール、注意事項などです。

Word、Excel、PowerPointが一般的です。

Jootoを活用することで、各タスクの進捗とマニュアルをリンクさせることができるため、業務マニュアルを社内に定着させることが可能です。

専門用語を避け、図や画像を多用して読み手が理解しやすい構成にすることが重要です。

また最新の情報への更新も必須です。

業務フロー図は業務の「流れ」を図示したものです

業務マニュアルは「流れ」に加えて具体的な「内容や手順」を記した文書です。

手順書は一つの作業を完了させるための詳細な手順に特化した文書になります。

業務マニュアルは手順に加えて、業務全般の網羅的なルールや概要を含みます。

業務マニュアルは誰でも業務を行えるようにするための資料で、引継ぎ書は担当者変更時に必要な情報をまとめたものです。

以下の手順で進めるとよいでしょう。

1.業務内容を過不足なく洗い出す

2.手順を時系列に沿って記載する

3.図表を挿入する

4.修正を繰り返して精度を高める

以下がポイントになります。

・ナレッジマネジメントの基盤にする

・業務改善の起点にする

・マニュアルの共有方法を工夫する

© 2024 Jooto

© 2024 Jooto

Comments are closed.