プロジェクトにおけるステークホルダーマネジメントとは、プロジェクトの実行によって影響を受ける可能性があるステークホルダーを特定し、管理することによってプロジェクトを成功へ導くことを意味します。

ステークホルダーとは、企業活動やプロジェクトに直接的・間接的に影響を受ける利害関係者のことです。

プロジェクトマネジメントの成否は、メンバーとプロジェクトマネージャの関係性のみによって決まるわけではありません。

プロジェクトマネージャが中心となってステークホルダーを洗い出し、ステークホルダーの影響力や関心を分析してステークホルダーの意向を汲んだプロジェクトマネジメントを実現することが大切です。

ステークホルダーの意向を考慮せずにプロジェクトマネジメントを進めると、ステークホルダーとの間に予期せぬ衝突が起きやすくなります。

本記事では、ステークホルダーマネジメントの定義や目的、実施手順をご紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。

タスク・プロジェクト管理を

シンプルにわかりやすく

Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。

直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。

まずは無料で体験してみる

目次

ステークホルダー(Stakeholder)とは

ステークホルダー(Stakeholder)とは、企業や組織の活動により影響を受ける利害関係者を指します。

一般的に「利害関係者」というと、経営者、株主、従業員(労働者)、取引先など金銭的なつながりのある関係者を想像するかもしれません。

しかし、企業は株主によって存続しているわけではありません。

金銭的なつながりに限らず、企業や組織の活動により何らかの影響を受けるすべてのものが該当します。

企業が継続的に成長していくためには、ステークホルダーとの協働を意識し、コーポレート・ガバナンスを機能させていくことが不可欠です。

ステークホルダーの解釈の変化

ステークホルダーという言葉は、アメリカの哲学者エドワード・フリーマン教授が使用したことが始まりだと言われています。

そもそもステークホルダー(Stakeholder)とは、出資金(Stake)と保有者(Holder)を由来とし、元来「投資家」を意味する言葉です。

しかし現代社会では、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まるにつれて、多くの企業が利益の追求のみに着目するのではなく、社会のなかでどのような役割を果たすべきかを考えるようになりました。

そのため、ステークホルダーの解釈が拡大され、利害をともにする人や企業、団体、地域、社会なども含めて示すようになりました。

最近では、企業が経営活動をする上で、その地に生活基盤のある地域住民などのステークホルダーとの関係性を明文化した経営理念を掲げる企業も少なくありません。

留意すべき点としては、利害関係者といっても、必ずしもお互いの利害が一致するとは限らないことです。

例えば、企業が経営活動をする場合、その企業で働く従業員は給与の増加や待遇の改善を期待する一方、その地域社会は地元への貢献を望むでしょう。

つまり、各々の利害が異なるものの、中心となる企業から何らかの影響を受けている存在であれば、ステークホルダーとなるのです。

ステークホルダーの種類

ステークホルダーは企業や組織との関与の仕方によって、以下の2つに分類できます。

- 直接的ステークホルダー

- 間接的ステークホルダー

それぞれについて詳しく解説します。

直接的ステークホルダー

直接的ステークホルダーとは、企業の活動内容などに直接的な影響を与えたり、絶対的な権限を持っていたりする人や団体であるとともに、企業活動によって直接的な影響を被る存在を指します。

具体的には、経営者、従業員(労働者)、クライアントなどの取引先、株主や顧客、金融機関(債権者)などが直接的ステークホルダーにあたります。

間接的ステークホルダー

間接的ステークホルダーとは、企業の活動範囲やその内容に直接的な影響は与えないものの、間接的に影響を受ける人や団体、相互作用的に影響し合う存在です。

地域住民や地域社会、利益団体、行政機関、政府、従業員の家族も間接的ステークホルダーに含まれるでしょう。

ストックホルダーやシェアホルダーとの違い

ステークホルダーと混同しがちな用語が「ストックホルダー」と「シェアホルダー」です。

上述のようにステークホルダー(Stakeholder)は、企業や組織によって影響を受ける存在を包括しているのに対し、ストックホルダー(Stockholder)やシェアホルダー(Shareholder)は株を保有している「株主」に限定されます。

ストックホルダーもシェアホルダーも「株主」を指しますが、特に株の保有割合が高く、

株主総会で議決権を行使できるなど、企業の経営活動に影響を及ぼす大株主をシェアホルダーと呼びます。

単に株を保有しているだけの場合は「ストックホルダー」、企業経営に影響力がある場合は「シェアホルダー」と使い分けるのが一般的です。

ステークホルダーマネジメントの目的

ステークホルダーマネジメントの目的は、利害関係者と良好な関係性を築くことでプロジェクトをスムーズに遂行し、成功へ導くことです。

特に大規模なプロジェクトの場合、社内・社外から役割や職能の異なるメンバーが集まることが多くあります。

企業や部署を超えて集まるメンバーは当然、利害関係も異なります。

プロジェクトに関わる人達のさまざまな利害関係や期待値をあらかじめ理解した上で、適切にコミュニケーションをとり、プロジェクトを進行していくことで、予期せぬトラブルや手戻り、プロジェクト後半においてのどんでん返しを防ぐことができるのです。

ステークホルダーマネジメントの重要性が高まっている背景

近年では、SDGs(持続可能な開発)やCSR(企業の社会的責任)など、企業の社会課題に対する取り組みに注目が集まっており、ステークホルダーが重要視されています。

さらに、企業が株主のみならず企業活動に影響を受けるすべてのステークホルダーに貢献するよう努めるべきだという「ステークホルダー資本主義」の考え方も広がりを見せています。

このような背景に加えてステークホルダーマネジメントの重要性が高まっている理由として、以下の2点が挙げられます。

- ステークホルダーの複雑化

- PMBOKにおける位置づけの変化

それぞれについて詳しく解説します。

ステークホルダーの複雑化

多様化やグローバル化が進む現代社会では、利害関係者の範囲が広くなり、特定することが難しくなってきています。

さらに、働き方や情報収集の手段も多様化しているため、ステークホルダーの管理は容易ではありません。

そのため、これまでと同じ手法でステークホルダーマネジメントに取り組んでいては、プロジェクトが失敗に終わるリスクが高くなります。

プロジェクトの途中で想定外の利害関係者があらわれてプロジェクトの進行がストップしたり、利害関係者の把握が不十分だったために予期せぬ衝突が発生したりといったケースは珍しくありません。

プロジェクトをスムーズに運営するためには、利害関係者の特定や管理、監視をこれまで以上に徹底することが不可欠です。

PMBOKにおける位置づけの変化

プロジェクトマネジメントの世界標準である「PMBOK」において、2012年にステークホルダーマネジメントがマネジメント領域の10番目に定められました。

PMBOKの10のマネジメント領域とは、具体的に以下のことを指します。

- 統合マネジメント

- スコープマネジメント

- スケジュールマネジメント

- コストマネジメント

- 品質マネジメント

- 資源マネジメント

- コミュニケーションマネジメント

- リスクマネジメント

- 調達マネジメント

- ステークホルダーマネジメント

マネジメント領域の新設は1996年以来のことであり、今後さらにステークホルダーマネジメントが重要視されていくことが予想されます。

タスク・プロジェクト管理を

シンプルにわかりやすく

Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。

直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。

まずは無料で体験してみる

ステークホルダーを考慮した施策

ステークホルダーの解釈が拡大していくとともに、企業はストックホルダーやシェアホルダーのみならず、さまざまなステークホルダーと信頼関係を結び、経営施策を実行していく必要があります。

こうしたステークホルダーを考慮した施策として代表的なものが、下記の2つです。

- ステークホルダー・エンゲージメント

- ステークホルダーマネジメント

それぞれについて詳しく解説します。

ステークホルダー・エンゲージメント(Stakeholder engagement)

ステークホルダー・エンゲージメント(Stakeholder engagement)とは、企業がステークホルダーの関心や期待を把握し、ステークホルダーの意思決定に寄与する手法です。

ステークホルダー・エンゲージメントの方法は、パンフレットやWEBサイトによる情報提供にのみならず、説明会や窓口設置などの直接対話、第三者機関などを通じたアンケートの実施などが挙げられます。

ステークホルダーマネジメント(Stakeholder management)

ステークホルダーマネジメント(Stakeholder management)とは、企業内で実行されるプロジェクトにおけるステークホルダー全員を管理することです。

この場合のステークホルダーとは、そのプロジェクトの利害関係者のことを指し、プロジェクトメンバー、意思決定者やクライアントなどがあたりますが、企業によって定義が異なる場合があります。

プロジェクトを実行する際には、多くのステークホルダーが存在するため、その個人や団体を明確にした上で、利害関係者全員を管理しながら、良好な関係を築くことがステークホルダーマネジメントの狙いです。

(なお、PMBOKではステークホルダーの定義を「プロジェクトやプログラム、ポートフォリオの意思決定、活動成果に影響したり、影響を及ぼされたり、影響を受けると感じる個人やグループ、組織」としています。『PMBOK 第6版 715ページより』)

プロジェクト管理においてステークホルダーマネジメントがなぜ重要なのか

プロジェクトには、社内・社外から役割や職能の異なるメンバーが集まることも多くあります。

企業や部署を超えて集まるメンバーは当然、利害関係も異なります。

そのような中で、プロジェクトに関わる人達の様々な利害関係や期待値を予め理解した上で、適切にコミュニケーションを取り、プロジェクトを進行していくことで、予期せぬトラブルや手戻り、プロジェクト後半においてのどんでん返しを防ぐことができます。

このような活動はステークホルダーマネジメントといわれることがあります。

今日では、働き方の多様化により、企業でのプロジェクトに参加するメンバーの関わり方や利害関係はさらに多様化しており、ステークホルダーマネジメントの複雑性・重要性がさらに増しているといえるでしょう。

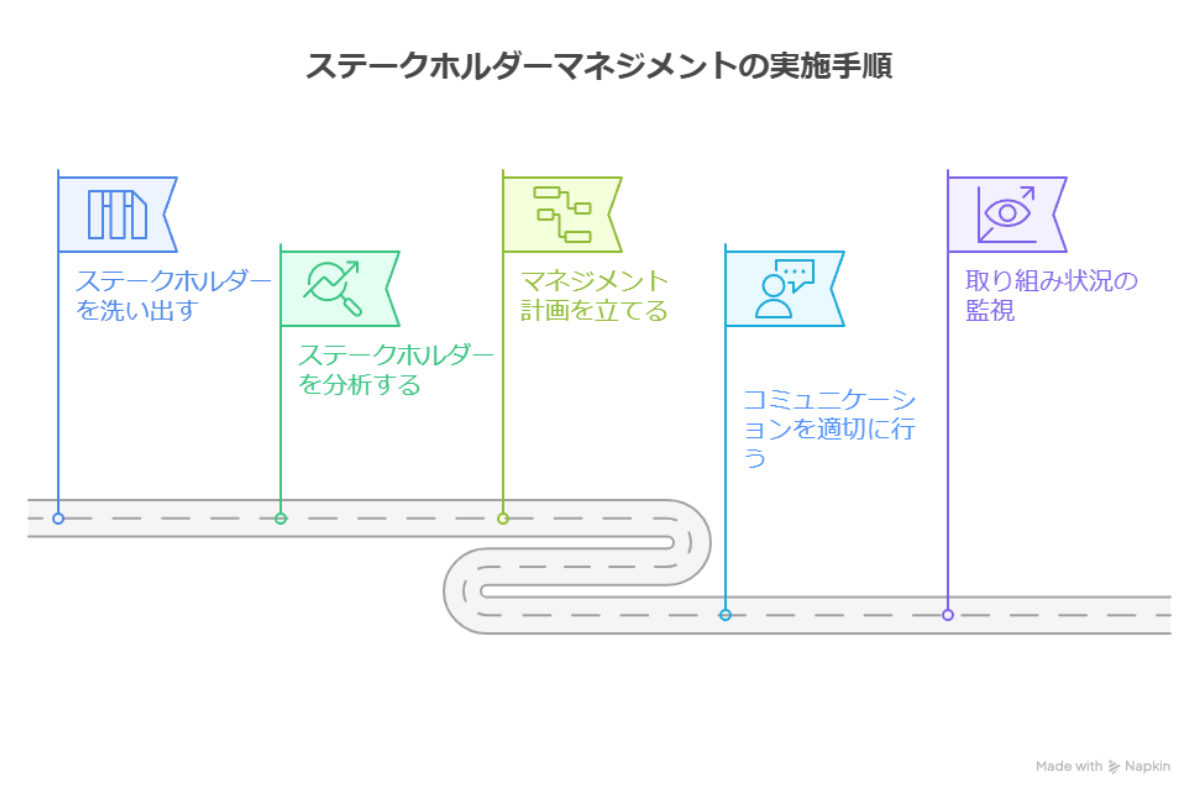

ステークホルダーマネジメントの実施手順

ステークホルダーマネジメントの具体的な実施手順は、以下のとおりです。

- ステークホルダーを洗い出す

- ステークホルダーを分析する

- マネジメント計画を立てる

- ステークホルダーとのコミュニケーションを適切に行う

- 取り組み状況の監視

5つのステップについて詳しく解説します。

1.ステークホルダーを洗い出す

ステークホルダーマネジメントの第一歩は、プロジェクトに関わる利害関係者を洗い出すことです。

プロジェクトの作業を担当するメンバーだけでなく、資金や人員の提供を承認する役職者や外注先の会社、クライアント、消費者など、漏れなく洗い出すようにしましょう。

その際、ステークホルダーを直接的な関係者と間接的な関係者に分類すると洗い出しやすくなります。

直接的ステークホルダーの例

プロジェクトに直接関与し、利害関係のある人々

- プロジェクトメンバー

- プロジェクトの承認者・意思決定者

- 成果物を確認する関係部署

- 外注先

- クライアント・消費者

間接的ステークホルダーの例

一時的ないしは間接的に関与する可能性のある人々

- プロジェクトメンバーの上長

- (プロジェクトメンバーではない)同僚

- 行政

- 地域住民など企業をとりまくコミュニティ

- 利益団体

プロジェクト開始時点ですべての関係者を洗い出すことは難しい場合もあるでしょう。

しかし、プロジェクト開始時に洗い出しをしておけば、ステークホルダーを意識しながらその後のプロセスを進められるようになります。

また、直接的ステークホルダーをマネジメントすることはもちろん、間接的ステークホルダーの理解を得ながら起こりうるリスクに対処しておくことは、広義のステークホルダーマネジメントとして重要な活動です。

2.ステークホルダーを分析する

ステークホルダーを洗い出せたら、ステークホルダーを分析していきます。

いくつかの分析方法が考えられますが、プロジェクトへの影響力やスタンスを分析する方法が一般的です。

プロジェクトへの影響力とは、ステークホルダーがプロジェクトをコントロールできる度合いのことです。

権力や関心度などと言い換えることもできます。

影響力を正しく把握することで、対応の優先順位を見極められるでしょう。

スタンスとは、「協力的か・批判的か」「賛成か・反対か」など、プロジェクトへ臨む姿勢のことです。

スタンスを分析しておくことでステークホルダーに応じた適切な対応が取れるようになります。

3.マネジメント計画を立てる

ステークホルダーの洗い出しと分析ができたら、ステークホルダーのマネジメント計画を立てる段階に入ります。

ステークホルダーのマネジメント計画とは、ステークホルダーにどのようにプロジェクトに関与してもらうかの戦略を立てることです。

プロジェクトへの影響力や重要度に応じて決定します。

具体的には、「ステークホルダーとどのようなタイミングでミーティングを実施するか」「どのような頻度で進捗の報告をするか」などを細かく決めていきます。

マネジメント計画は立てたら終わりではなく、ステークホルダーが追加加入したり、離脱したりしたタイミングで更新していく必要があります。

4.ステークホルダーとのコミュニケーションを適切に行う

マネジメント計画が立てられたら、実際にプロジェクトの進捗に合わせてステークホルダーとコミュニケーションをとるフェーズに入ります。

ステークホルダーの期待に応えようとする意識を持つことが大切です。

ステークホルダーの分類に応じて、コミュニケーションの頻度や方法をあらかじめ定義しておくとよいでしょう。

プロジェクトにおけるステークホルダーへのコミュニケーションはさまざまな方法がありますが、例えば以下のような使い分けが考えられます。

- プロジェクト内のタスクを担当するプロジェクトメンバー

プロジェクト管理ツール、チャットツールなどでのリアルタイムのコミュニケーション

- タスクは担当しないが意思決定を行うプロジェクトオーナーなど

週1回の定例会議、ステアリングコミッティ

- 直接プロジェクトには関わらない関係者(間接ステークホルダー)

議事録の共有やWikiの共有

5.取り組み状況の監視

ステークホルダーマネジメントが計画通りに進捗しているか、監視します。

プロジェクトの進行とともに、ステークホルダーとの関係性は変化します。

「プロジェクト開始時点では協力的だったステークホルダーが、プロジェクトの途中で反対の姿勢を見せるようになった」といった状況に陥らないためにも、監視が必要です。

関係性の変化を見逃さず、その都度必要に応じて戦略と計画を見直していきます。

タスク・プロジェクト管理を

シンプルにわかりやすく

Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。

直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。

まずは無料で体験してみる

ステークホルダーマネジメントのポイント

ステークホルダーマネジメントのポイントは、以下の2つです。

- コミュニケーションを密にとる

- 管理ツールを導入する

それぞれについて詳しく解説します。

コミュニケーションを密にとる

ステークホルダーとの関わり方を意識し、積極的なコミュニケーションによって人間関係を築くことが大切です。

普段からステークホルダーの価値観や立場を理解した関わり方ができていれば、プロジェクトの進行途中で大きなトラブルが発生するリスクは低くなるでしょう。

ステークホルダーとの間に生じるトラブルの多くは、コミュニケーション不足に起因するといっても過言ではありません。

一方的に情報を伝達するのではなく、双方向のコミュニケーションを意識する必要があります。

ステークホルダーとの関係性の構築は、多くの場合プロジェクトマネージャが担いますが、トラブルに発展しそうな場合やどうしても関係を築くことが難しい場合、交渉が難航する場合は、上司やメンバーを巻き込んで対応していくことも方法の1つです。

管理ツールを導入する

ステークホルダーとのコミュニケーションの手段はさまざまですが、管理ツールを導入して効率化することが可能です。

プロジェクトの進捗をリアルタイムで可視化できたり、チャット機能などを活用して手軽に情報交換できたりする管理ツールを導入すれば、コミュニケーションコストを削減でき、プロジェクトマネジメントを効率化できるでしょう。

さまざまな管理ツールが存在するため、まずは無料のお試し期間を活用して実際に使用してみることがおすすめです。

Jootoでステークホルダーと円滑なコミュニケーションを

Jootoは誰でも簡単に使える、クラウド型タスク・スケジュール管理ツールです。

Jootoの基本的な使い方はドラッグ&ドロップ。

シンプルなかんばん方式で、ITツールに慣れていない人でも、直感的にストレスなくお使いいただけます。

かんばん方式ではタスク担当者がタスクやスケジュールを入力することで、業務が可視化され、自分以外の他のメンバーが今、どのようなタスクを抱えているかひと目で把握できます。

メンバーが何のタスクに取りかかっているのかわかるので、円滑なコミュニケーションに役立ちます。

タスク別にチャットやファイル、資料の共有ができるのも大きな特徴です。

情報が迷子になることがなくなり、コミュニケーションコストのカットに大いに役立ちます。

Chatwork・Slackとの連携ができるのもうれしいポイント!

情報が一元化でき、確認にかかる手間を減らすことができます。

部署やチームを横断した管理も可能です。

小規模チームだけではなく、会社全体でJootoをご利用いただけます。

大企業向けタスクDX

従業員の数の多い大企業におすすめしたいのが「タスクDXプラン」です。

他のプランとは異なり、利用人数に応じて料金が変わるのではなく、ライセンスは無制限、ボード作成も無制限が「タスクDXプラン」のメリットです。

社内全体の従業員をフォローすることが可能となります。

多くの利害関係を調整することを求められるステークホルダーマネジメントは、非常に難易度が高く奥深い領域だといえます。

プロジェクトマネジメントに関わる方はぜひステークホルダーマネジメントの能力を高めて、さらにレベルの高いプロジェクトマネジメントを目指しましょう。

よくある質問

ステークホルダーマネジメントについてよくある質問をまとめました。

ステークホルダーとは、企業活動やプロジェクトに直接的・間接的に影響を受ける可能性がある利害関係者のことです。

クライアントや消費者、株主、投資家、従業員(労働者)、関連会社、地域社会、行政機関、金融機関(債権者)など、関与する層が幅広いことが特徴です。

なお、ステークホルダーがどこまでを示すのかは場合によって異なるため、状況や文脈から読み解くことが大切です。

ステークホルダーマネジメントとは、企業活動やプロジェクトなどに影響を受けるステークホルダーを特定し、管理することによってビジネスやプロジェクトを成功へ導くことを意味します。

ステークホルダーマネジメントは、プロジェクトマネジメントの世界標準である「PMBOK」において、マネジメント領域の10番目に定められています。

ステークホルダー・エンゲージメントとは、企業がステークホルダーの関心や期待を把握し、ステークホルダーの意思決定に寄与する手法のことです。

直接的ステークホルダーとは、企業の活動内容などに直接的な影響を与えたり、絶対的な権限を持っている人や団体であるとともに、企業活動によって直接的な影響を被る存在を指します。

間接的ステークホルダーとは、企業の活動範囲やその内容に直接的な影響は与えないものの、間接的に影響を受ける人や団体、相互作用的に影響し合う存在のことを指します。

ステークホルダーが企業や組織によって影響を受ける存在全般を指しているのに対し、ストックホルダーやシェアホルダーは株を保有している「株主」に対象が限定される点が異なります。

ストックホルダーもシェアホルダーも「株主」を意味しますが、特に株の保有割合が高く、

株主総会で議決権を行使できるなど、企業の経営活動に影響を及ぼす大株主をシェアホルダーと呼びます。

これに対して単に株を保有しているだけの場合は、「ストックホルダー」と呼ぶのが一般的です。

ステークホルダー資本主義とは、企業が株主のみならず企業活動に影響を受けるすべてのステークホルダーに貢献するように経営を行うべきであるという考え方のことです。

ステークホルダーマネジメントの目的は、利害関係者と良好な関係性を築くことでプロジェクトをスムーズに遂行し、成功へ導くことです。

ステークホルダーマネジメントの実施手順は、以下の5つのステップです。

1.ステークホルダーを洗い出す

2.ステークホルダーを分析する

3.マネジメント計画を立てる

4.ステークホルダーとのコミュニケーションを適切に行う

5.ステークホルダーマネジメントの監視

ステークホルダーマネジメントのコツは、以下の2つです。

・コミュニケーションを密にとる

・管理ツールを導入する

© 2024 Jooto

© 2024 Jooto

Comments are closed.