“明日からマネできるノウハウ”が満載!名古屋で初開催の『第4回 Jooto MeetUP』

2025年6月11日(水)、Jootoユーザー同士がリアルな課題や工夫を共有し合うイベント「Jooto MeetUP」の第4回が、ツドイコ 名駅東 カンファレンスセンターにて開催されました。

今回が初の名古屋開催となり、会場には31名のユーザー様にお集まりいただき、ユーザー登壇、ユーザーディスカッション、開発ロードマップの紹介などを通じて、Jootoの活用方法についての実践的なアイデアが次々と飛び出しました。本レポートでは、熱気あふれるイベントの様子をお届けします。

◾️ユーザー登壇①『ムダな工数がゼロに! 社内外のスムーズな連携と進捗の見える化を実現』

遠州鉄道株式会社 経営企画部 営業推進課 デジタルマーケティングディレクター 石橋正義氏

最初に登壇したのは、遠州鉄道の石橋正義さんです。遠州鉄道といえば、浜松市を南北に走る単線の「遠鉄電車」、通称“赤電”を運営する鉄道会社として知られていますが、グループ全体では、百貨店、スーパー、自動車ディーラー、ホテル、住宅など多岐にわたる事業を展開。“総合生活産業”として、地域に貢献しています。

石橋さんが所属する経営企画部 営業推進課ではグループ全体の販促プロモーションやマーケティング支援を担い、30を超える事業部門から日々寄せられる制作依頼に対応しています。依頼内容は、折り込みチラシやWEB広告、サイト制作など多岐にわたり、インハウスデザイナーや外部パートナーと連携しながら膨大な案件をさばく日々です。

Jooto導入以前は、各案件の進行管理が担当者個々の頭の中に留まっており、社内外の関係者が入り混じる中で、メールやグループウェアなど情報共有の手段もバラバラ。結果として進捗状況が見えにくく、業務の属人化が課題となっていました。「毎日1時間、月20時間のミーティングが常態化し、ムダな工数がかかっていた」と石橋さん。こうした状況を打開するため、“案件進捗が一目でわかる状態”を目指し、Jootoの導入を決断しました。

Jootoの活用にあたって、石橋さんが行った具体的な工夫として、以下の3点が紹介されました。

1. 関係性や目的に応じたメンバー権限の設計

案件の依頼主である事業部担当者と、実務を担う外部の制作会社が、Jooto上で直接原稿の受け渡しや確認を行えるよう権限付与しています。一方で、社内デザイナーでもあえて閲覧範囲を限定することで、担当業務に集中できる環境を整備。集中度と情報共有のスムーズさを両立させる運用を実現しています。Jootoの利用者は110名を超えますが、「使い方がわからない」といった声はなく、操作性のシンプルさから、説明会やマニュアルなしでも十分に運用できているとのことです。

2. ナレッジツールとしての活用(完了タスクの蓄積・社内研修)

Jootoを「過去の知見を蓄積し、再活用するためのナレッジベース」としても活用されています。ラベルを工夫することで検索性を高め、類似案件が発生した際に過去プロジェクトをすぐに参照できるように設計しています。

また、社内研修にもJootoを活用しています。動画や過去資料をまとめた「研修用プロジェクトボード」を作成。タスクに“完了”をつけながら自分の進捗を可視化できることで、オンボーディングにも役立っているとのことです。

3. プロジェクトボードづくりは「まず見切り発車でもいい」

Jootoのもうひとつの魅力として、石橋さんが挙げたのが「柔軟性」です。はじめから完璧な設計を目指すのではなく、「まずは動かしてみる」ことを重視。各事業の特性や担当者のスタイルに合わせて、リストの切り方や進捗管理の方法を柔軟に設計しており、必要に応じて都度アップデートしています。

「Jootoなら“まずはやってみる”ことができるのが大きい」と話すように、現場にあわせて進化していく運用スタイルが印象的でした。

◾️ユーザー登壇②『Jooto導入による生産管理の変革 古い体質の製造現場からの脱却』

株式会社メトーカケフ 製造部/DX推進委員 小鎗洋介氏

続いて登壇したのは、株式会社メトーカケフの小鎗洋介さんです。メトーカケフは、岐阜県可児市を拠点に鉄製の屋根材や外壁材といった外装建材の製造・販売を手がける企業。小鎗さんは2024年にグループ会社から転籍し、現在は品質管理・生産管理・DX推進に取り組んでいます。

現場感覚が優先されがちな製造業の中で、小鎗さんはJootoを活用した“見える化”を着実に推進してきました。

創業77年の歴史に支えられた現場には、柔軟な機動力が根づいている一方で、生産管理や人員配置はホワイトボードとマグネットによるアナログ運用が主流。当日受注当日出荷が多く、“その日その日”で動く運用の中、生産量や進捗状況が見えにくく、突発的な受注が生産ラインに混乱を招くリスクもありました。そこで小鎗さんは、生産状況のリアルタイムの可視化や、当日受注が生産にどの程度影響を与えているのかを定量的に把握し、適切な手を打つための仕組みとしてJootoを導入しました。

Jooto活用にあたって小鎗さんが意識しているポイントは、大きく3つに整理されます。

1. 特定業務に限らない様々なシーンでの活用

Jootoは、生産管理だけにとどまらず、人員配置の把握や、残業申請、クレーム・改善活動の記録など、製造現場で発生するさまざまな業務に横断的に活用されています。たとえば、休暇や不在情報を一覧化したリストを作成することで、部署間での人材融通や教育機会の見直しにもつながっているとのことです。

特に改善活動では、「Jootoで課題を共有しておくことで、部下が先回りして動いてくれるようになった」と、嬉しい変化もあったといいます。

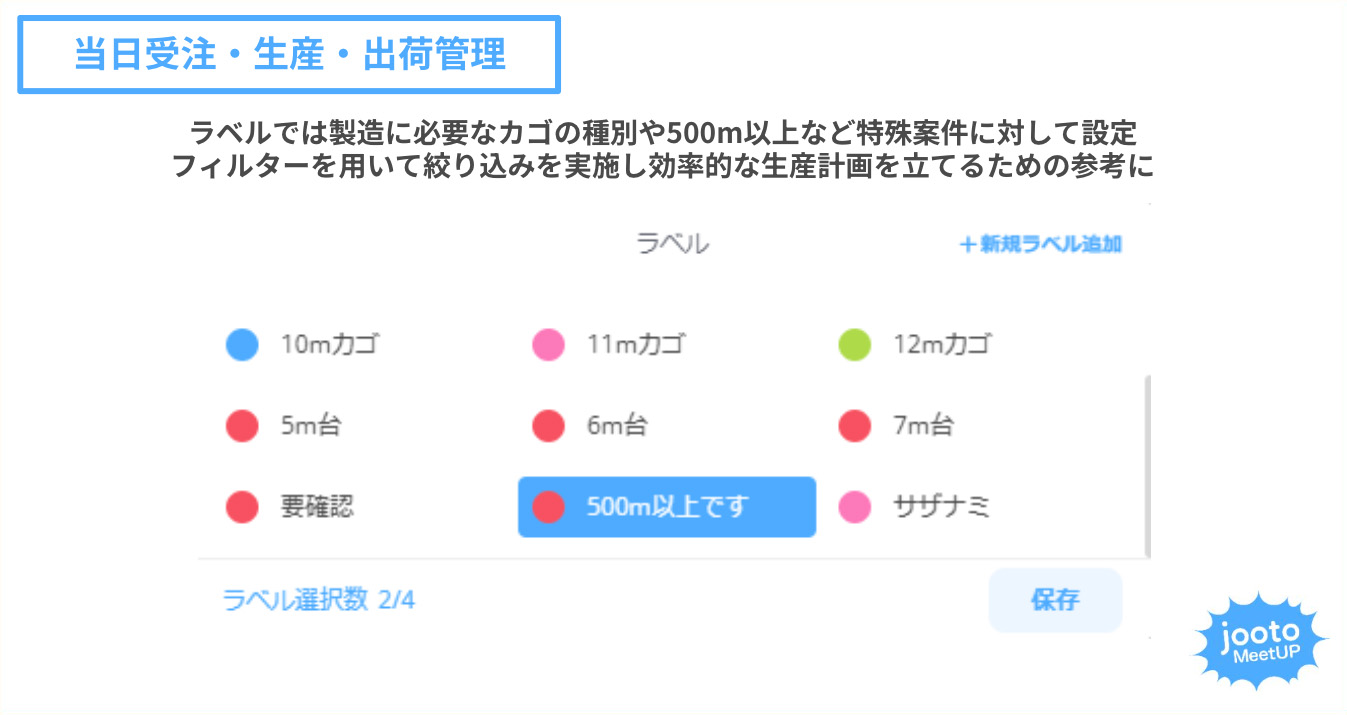

2. ラベルやステータス機能の活用

商材の規模や注意事項に応じてラベルを使い分けることで、ミスのリスクを軽減。ステータス機能も活用することで、リアルタイムでの状況把握が可能となり、現場でのコミュニケーションもスムーズになりました。

3. ゲストや閲覧者の活用を含めた自社内での利用促進

現在は、Jootoを活用するスタッフ9名とゲスト3名に加え、閲覧者41名も情報にアクセスしています。また、プロジェクトボードの内容を食堂の大型モニターに表示するなど、情報共有を“目に見える場所”に設ける工夫も行われています。

小鎗さんの「まずは30点のスモールスタートでもいい」という言葉は、石橋さんのメッセージとも重なる部分があり、多くの参加者にとって背中を押すメッセージとなりました。

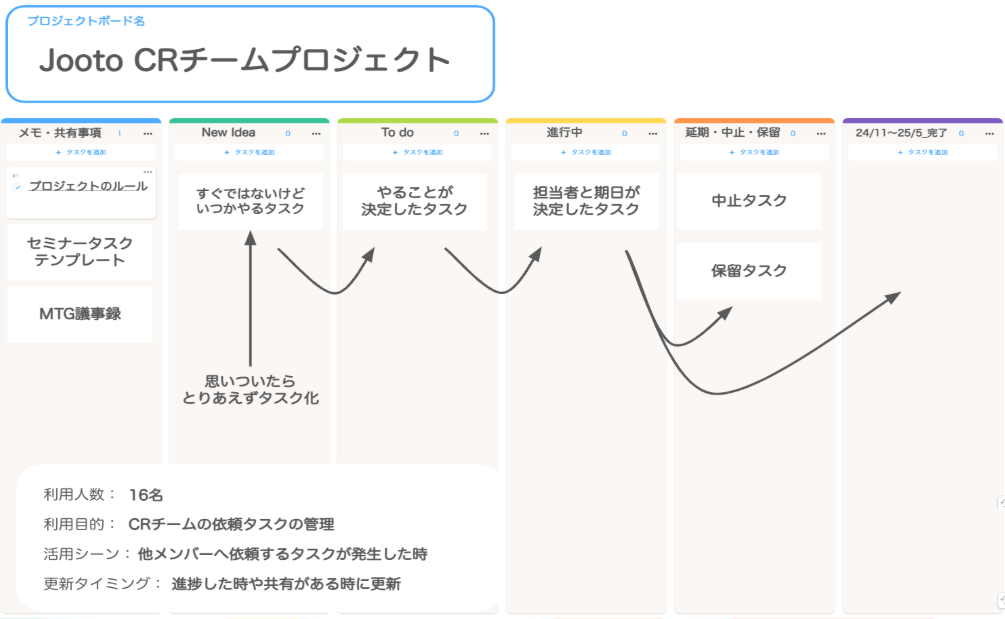

◾️ユーザーディスカッション:参加者それぞれの工夫を持ち帰る

ディスカッションパートでは、ユーザー自身が「一番使っている/好きなボード」を再現する“Jootoシート”を使ったグループワークを実施。4〜5人のグループに分かれて情報交換を行いました。オンラインでは、jooto公式からの情報発信も積極的に行っていますが、ユーザー同士のリアルな課題感や工夫の共有はオフラインならではの解像度の高さです。

「おお、これいいですね!」といった声が飛び交い、立場や業種を超えてJootoを共通言語としたやりとりが交わされました。

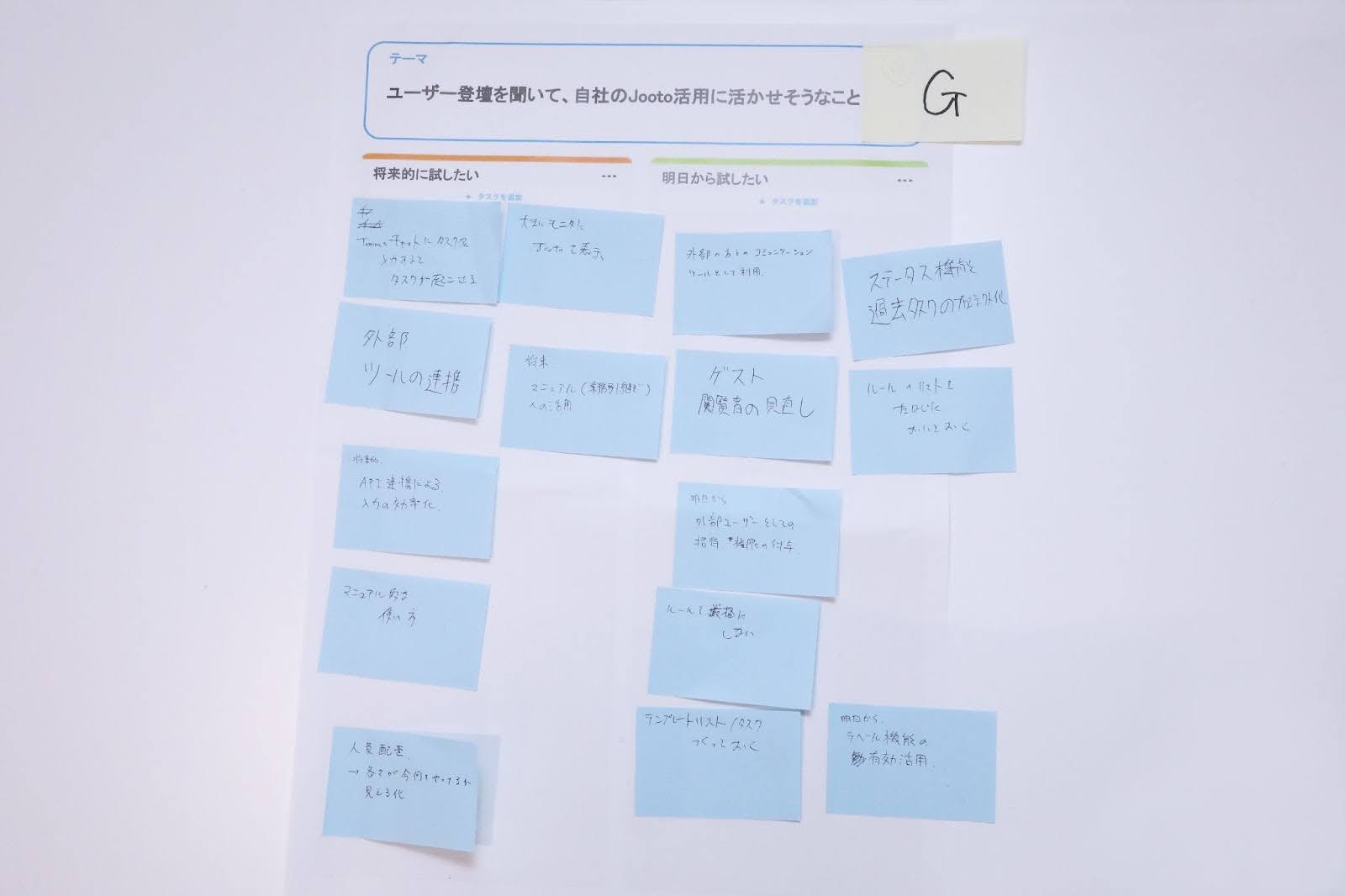

続くパートでは、「明日から試したい」「将来的に取り入れたい」アイディアを付箋に書き出して手元のシートに集約。Jootoを使い倒すための、さまざまなアイディアが寄せられました。

◾️Jooto開発ロードマップ紹介

続いて、Jooto事業部長の山田より開発ロードマップが共有されました。

前提にあるJootoの開発思想や、AI活用を含む直近リリース予定の機能、公式には未発表の今後の展望まで…!MeetUPでしかお伝えできない内容も発表し、参加者からは多くのご期待をいただきました。Jootoはまだまだ進化していきます。

◾️懇親会

1時間の懇親会では、対面している方との1対1でのディスカッション、テーブル全体でのグループディスカッション、最後にフリーディスカッションの時間を設けました。

「チーム内でのノウハウや気づきの共有を促進する方法」や「自社におけるユニークな仕事の進め方」「チームやメンバーに定着させる工夫」「ユーザー登壇・ユーザーディスカッションで得た気づき」などMeetUPを振り返りながら、“明日からすぐにマネできるノウハウ”について共有しました。

『第4回 Jooto MeetUP』は最後の最後の時間まで盛り上がりました。

◾️参加者の声:

ご参加いただいた方に、「Jooto MeetUP」のご感想を伺いました!

<建設・不動産業ユーザーさま>

「アイディア収集のために参加しました。Jootoを社内でもっと浸透させる工夫としては、“できるだけアクションを少なくする”というのが印象に残りました。常時Jootoを起動しておくことや、Slackなどの目につきやすい別ツールと連携することでJootoの活用を意識してもらえると思いました。懇親会ではいろんな世代の方のお話を伺うことができました。参加者同士で良いと思った工夫を褒めあったり、互いの苦労に共感する中で、大事な燃料としてのモチベーションを高められたと思います。」

「Jootoを、よりうまく活用するにはどうしたらよいか?に興味がありました。私は手作業でタスクを書き出していたのですが、”AI活用が便利”という収穫がありました。また、ユーザー登壇で紹介のあった人員配置については当社にも共通するシーンがあり、実践してみたいと思いました。懇親会では、年齢が違っても同じ目線で、今取り組んでいる仕事について考えることができてよかったです。みんなが責任を持って集まり、責任を持って話し合える、とてもいい機会だと思いました。1対1でじっくり話せたのもよかったですね。」

◾️まとめ

「明日からすぐにマネできるノウハウを持ち帰る」を目標に開催された『第4回Jooto MeetUP』。活用アイデアの共有や現場の工夫の紹介を通じて、日々の業務を一歩前に進めるヒントが数多く交わされました。

今後も、Jootoユーザー同士が学び合い、実践につなげる場としての広がりが期待されます。

次回のJooto MeetUPにも、ぜひご注目ください。

© 2024 Jooto

© 2024 Jooto

Comments are closed.